Por Pablo González* y Marcela Perticará**. *Ph.D. en Economía, Universidad de Texas A&M, Estados Unidos. Académico UAH. **Ph.D. en Economía, Universidad de Texas A&M, Estados Unidos y Académica UAH.

![]() Publicado en revista Observatorio Económico Nº 91, 2015.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 91, 2015.

Producto de los rankings mundiales sobre transparencia, Chile es percibido en la región en los últimos años, como uno de los países con menores índices de corrupción (1). Algunos casos recientes y la sospecha en la opinión pública de que el problema es más generalizado de lo que se ve, puede hacernos cambiar de opinión sobre esta idea de un Chile tan pulcro. Más aún, existe un riesgo -y esto ha sido destacado en numerosos medios internacionales-, de que estos escándalos son a la vez una oportunidad, pero mal manejados pueden perjudicar la imagen de la institucionalidad del país (2).

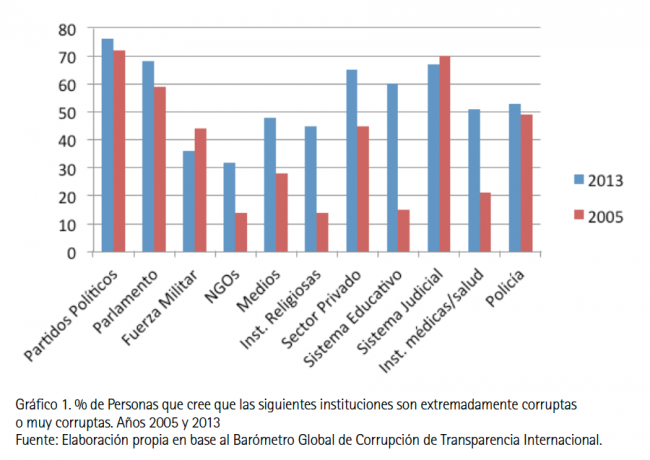

Al analizar los datos del Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional (http://www.transparency.org/gcb2013), se distingue que las percepciones del público sobre los niveles actuales de corrupción (la última medición disponible corresponde al año 2013) versus la vigente casi 10 años atrás (año 2005) son más pesimistas, pero ya mostraban un patrón de desconfianza particularmente adversos al sistema político. Los partidos políticos, parlamento, sistema judicial, ocupan -tanto en el año 2005 como en el año 2013-, los primeros tres lugares en el ranking de instituciones más corruptas (3). Por ejemplo en el año 2005, la policía era vista como la cuarta institución más corrupta del país, y en el ranking 2013 es el sector privado. El público cambió radicalmente su opinión sobre el grado de corrupción existente en cinco sectores: sistema educativo, instituciones religiosas, instituciones médicas y de salud, el sector empresarial y los medios de comunicación. Para estos grupos la fracción de personas que las encuentra corruptas o extremadamente corruptas cambió entre 45 y 20 puntos porcentuales. El cambio mayor se da para el sistema educativo, seguido de las instituciones religiosas y el sistema de salud (ver Gráfico 1).

Gráfico 1

Cuando uno repasa la lista de escándalos que han envuelto al sector privado y público (colusión en el sector farmacias y en el de producción de pollos, caso Penta y Caval, más recientemente), uno no puede sino reconocer la capacidad del instrumento de Transparencia Internacional para medir la percepción del público.

Entonces, no es que la desconfianza actual de la ciudadanía frente al sector privado y público no tenga fundamentos. Lo que sí, es paradigmático que nos siga asombrando que dichas situaciones se hayan gestado, cuando en nuestra vida cotidiana vemos situaciones de tráfico de influencia y abuso de poder, que culturalmente parecen ser aceptadas en todos los niveles socioeconómicos y en las situaciones más diversas. Desde “apitutarse” para lograr ingresar un niño a un colegio determinado, hasta las altas tasas de evasión que se registran en el Transantiago. Ciertamente no creemos sea correcto generalizar y afirmar que todos somos laxos en nuestra decencia, pero claramente se ha producido en los últimos años, un deterioro de la probidad media del chileno tipo. Las mismas estadísticas del Barómetro de Corrupción de Transparencia Internacional lo muestran: si en el año 2005 el 3% de los chilenos declaraba haber pagado un soborno para obtener algún servicio público, en el año 2013, este porcentaje asciende al 10%. Es la cultura del fin justifica los medios. Más aún, el 75% de la gente que declaró haberlo pagado, señala que lo hizo para “acelerar un trámite” o para “asegurarse que cierto servicio le fuera provisto”. No por nada, Chile ocupa orgullosamente el puesto 12 de acuerdo a qué tan necesario es contar con favores personales para poder resolver situaciones en el ámbito público (4) .

Cuando el senador Alejandro Guillier escribe que hemos vivido en “…un mito sobre la supuesta superioridad moral de nuestros líderes e instituciones respecto de nuestro vecindario sudamericano”, es un fiel reflejo que no somos tan pulcros, y que nos preocupamos que todo se vea bien en la superficie o hemos sido más “sutiles”. El que el escándalo se vea más feo, con esposos, primos, sobrinos, hijos, etc., participando de estos turbios negocios demuestra que la sociedad chilena es endogámica, y la segmentación social es profunda. No hay espacio para que participen otros, ni en los buenos ni en los malos negocios. Si volvemos al gráfico 1, se ve que es justamente en los sectores peores evaluados por el público, donde más se repiten los apellidos y los lazos familiares.

La actual crisis puede ser una oportunidad. Douglass Nort, (Nobel de Economía en el año 1993 por su aporte en el campo de la historia económica a través de análisis cuantitativo de la relación entre instituciones y las transformaciones económicas de los países) al recibir su premio expresó que “las instituciones son los límites ideados que estructuran la interacción humana. Se componen de las limitaciones formales (reglas, leyes, constituciones), informales (normas de comportamiento, convenciones y códigos autoimpuestos de conducta), y sus características de aplicación. Juntos, definen la estructura de incentivos de las sociedades y específicamente de la economía. Las instituciones y la tecnología empleada determinan los costos de transacción y transformación que se suman a los costos de producción.”

Chile ha destacado claramente en la generación de lo que Douglass describe como limitaciones formales, pero no logra realizar el cambio en las informales. Los ejemplos son variados en todos los ámbitos: el sistema de Alta Dirección Pública con sus constantes pedidos de renuncia frente a cada cambio de Gobierno; un sistema de compra pública que en algunos casos genera sospechas por la cantidad enorme de requisitos a cumplir en poco tiempo y que dejan con la sensación que alguien ya tiene todo listo con información anticipada; ternas para cubrir puestos y la sospecha que ya se fijaron los nombres; el uso de sociedades entre cónyuges simplemente para bajar la carga tributaria en la pareja; el respeto del financiamiento de campañas políticas en los plazos de la ley pero sin remordimiento sobre lo que se hace fuera de época de campaña; la falta de verdaderas barreras al paso entre lo público y lo privado; un sistema de acreditación en educación en el que, incluso siendo legales, queda la sensación que los nombres importan y no los antecedentes objetivos; el reparto informal (3 para el gobierno y 2 para la oposición) de consejeros del Banco Central (algo que no está en la ley); la falta de regulación en la operación de los gremios empresariales, por nombrar sólo algunos.

El paso al desarrollo, no depende solamente del nivel PIB per cápita, sino fundamentalmente de aquellas limitaciones informales de las que hablaba Douglass. Esas son las que operan microscópicamente, en términos marginales, carcomiendo los avances en productividad. La evasión en el Transantiago nos debiera haber abierto los ojos mucho antes respecto a que, quizás, y con similitud, en los casos actuales (en ámbitos distintos), no hemos sido capaces de generar esos códigos autoimpuestos de conducta que nos condenan a la llamada “trampa de los ingresos medios”.